Sérum à l'acide hyaluronique pour visage - APIS Professional Express Lifting Intensive Firming Serum With Tens UP | Makeup.fr

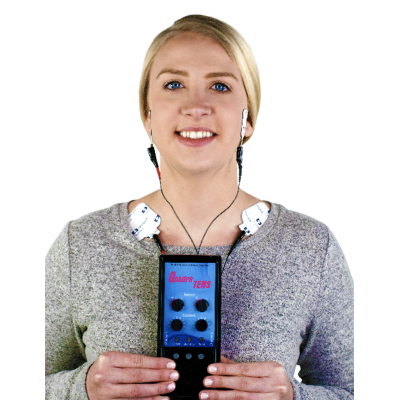

TD® électrostimulateur tens anti douleur et électrostimulation musculaire antidouleur abdos fessier massage visage médical vibration | Rakuten

Outil de massage électrique Tens, 10 modes, acupuncture EMS, masseur du visage et du corps, thérapie numérique par impulsions

Crème liftante pour visage - Farmona Professional Unique Skin Effectively Lifting Cream With TENS'UP | Makeup.be

Acheter 8-Mode Électrique Tens Stimulateur Musculaire Ems Acupuncture Visage Corps Masseur Thérapie Numérique Herald Outil de Massage Electrostimulateur | Joom

EMS Minceur Visage Lifting Jaw Exerciseur TENS Électrothérapie Appareils Électroniques De Masseur D'impulsions | Walmart Canada

Outil de massage électrique Tens, 10 modes, acupuncture EMS, masseur du visage et du corps, thérapie numérique par impulsions

Outil de massage électrique Tens, 10 modes, acupuncture EMS, masseur du visage et du corps, thérapie numérique par impulsions

Outil de massage électrique Tens, 10 modes, acupuncture EMS, masseur du visage et du corps, thérapie numérique par impulsions

marque generique - Appareil de Lifting du visage EMS à micro-courant, thérapie photonique LED, masseur à vibrations, amincissant, Massage à impulsion TENS, appareil de beauté rose - Appareil soin du visage -

Électrostimulateur tens anti douleur et électrostimulation musculaire antidouleur abdos fessier massage visage médical vibration - Cdiscount Sport

EMS Tens – outil d'amincissement, Lifting du visage, masseur de muscles, impulsion électronique, dispositif de stimulation musculaire | AliExpress

Crème à l'huile d'argan et beurre de karité pour visage - APIS Professional Express Lifting Intensive Firming Cream With Tens UP | Makeup.fr